도마에 오른 최경환의 '가벼운 입'

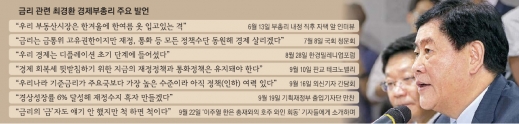

[서울신문]최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 '가벼운 입'이 도마에 올랐다. 금리 관련 발언이 너무 잦고 갈수록 수위도 높아져서다. 정치인 유전자(DNA)가 아직도 강한 최 부총리의 이런 언행은 정부와 한국은행 모두에 도움이 안 된다는 지적이 잇따른다. 한은으로서는 설사 경기 요인 등을 보고 금리를 내리고 싶어도 정부 압력에 굴복했다는 모양새 때문에 운신의 폭이 좁아질 수 있고, 정부 역시 중앙은행 독립성을 해쳤다는 부담을 떠안을 수 있다.

23일 금융권에 따르면 최 부총리는 전날 호주에서 이주열 한은 총재와의 와인 회동 뒷얘기를 기자들에게 소개하면서 "금리의 '금'자도 안 꺼냈지만 척 하면 척"이라고 전했다. 시장은 '척 하면 척'을 기준금리 인하 공감대로 받아들였다. 이날 국고채 3년물 금리는 연 2.354%로 전날보다 0.016% 포인트 떨어졌다. 이 총재는 부랴부랴 "척의 의미가 무엇인지 잘 모르겠다"며 진화에 나섰지만 채권시장의 금리 인하 기대감을 되돌리기에는 역부족이었다.

최 부총리는 후보자 신분 때부터 기준금리 인하 주문 내지 압박으로 해석될 만한 발언을 수차례 쏟아냈다. 그때마다 채권시장과 외환시장은 들썩였다. 박형민 신한금융투자 연구원은 "시장은 (기준금리 결정권을 갖고 있는) 이 총재보다 최 부총리의 입을 더 쳐다본다"면서 "정부 의지가 결국 금리 수준을 결정할 것"이라고 내다봤다.

익명을 요구한 이코노미스트는 "최 부총리가 제8 금통위원(금통위 공식 멤버는 7명)이라는 말까지 나온다"면서 "거시경제를 이끄는 두 축으로서 정부와 한은이 물밑 공감을 가질 수도 있고 경제수장이 통화정책 기대감을 표현할 수도 있지만 최 부총리는 그 방법이 너무 세련되지 못하다"고 안타까워했다. "경제관료(행시 22회) 시절의 거친 일처리 단점을 아직도 극복 못한 것인지, 아니면 정권 최고 실세이자 3선 금배지라는 자만심 때문인지 몰라도 하수(下手)"라는 쓴소리다. 노골적이고 공개적으로 '신호'를 주지 않으면 '남산 딸깍발이'(융통성 없는 한은을 꼬집는 별칭)를 설득할 수 없기 때문에 최 부총리가 개인적인 이미지 훼손을 감내하면서까지 거친 표현을 동원하고 있다는 옹호론도 있다.

김정식 경제학회장(연세대 교수)은 "의도가 어디 있든 경제수장이 금리 관련 발언을 자주 하는 것은 국제사회에 통화정책 독립성 훼손으로 비쳐질 수 있어 바람직하지 않다"고 말했다. 지난달 한은이 경기하강 위험 등을 들어 금리를 내렸을 때도 정부 압력에 무릎 꿇었다는 비판이 나왔었다.

금리 인하가 과연 바람직하느냐는 좀 더 근본적인 문제제기도 있다. 금통위원을 지낸 김대식 한중금융경제연구원장은 "최경환노믹스는 국민들이 집을 사기 위해 빚더미에 앉아야 성공한다는 치명적인 패러독스(역설)를 안고 있다"면서 "경기 부양을 위해 나라 곳간을 허물고 있는 판에 금리까지 더 내려 가계부채를 키운다면 그 뒷감당은 누가 하느냐"고 반문했다. "정치인 출신 경제수장은 재임기간의 '지표'에 집착할 수밖에 없는 만큼 이 총재 등 한은 집행부는 물론 금통위원들이 그 어느 때보다 정신 바짝 차려야 한다"는 주문이다.

한 현직 금통위원은 "(금리 방향성에 관한) 시장의 기대치 형성도 통화정책을 펴는 중요한 도구인데 시장에 영향을 미치는 발언을 자꾸 부총리가 내놓아 부담스럽다"고 털어놓았다. 이 총재나 금통위 차원의 공개 유감 표명이 있어야 한다는 지적도 나온다.

안미현 기자 hyun@seoul.co.kr

▶ 2014년 갑오년 말띠해, 나의 신년 운세는 어떨까?

'맛있는 정보! 신선한 뉴스!' 서울신문( www.seoul.co.kr) [ 신문 구독신청]

- Copyrights ⓒ서울신문사. 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 서울신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- 김무성 "연금 적자도 국가부채 넣어야" 최경환 "국제기준은 정부 재정만 포함"

- 김경란영어 200억이 되기까지.."잘 팔릴만하죠"

- 남편 女동창생, 아내 몰래 총 420번에 걸쳐..

- 시상식 女도우미들,원래 직업 알고보니..'깜짝'

- 개회식 최악은 이영애가 아니라 일본의..'충격'

- “의원 배지 떨어진 설움” 민경욱 국회왔다 새차 견인당해

- 아파트 방화살인범 안인득, 무기징역 감형 불복 대법원 상고

- 목줄 없이 달려든 개에 놀라 전치 3주…견주 벌금 50만원

- “박사방 22GB 싸요 싸”… 아직도 조주빈은 있다

- “양질의 일자리 부족 가장 큰 원인… 직무능력으로 임금 받아야”